厚生年金の加入条件は? パート・アルバイトが社会保険の対象となる事例を解説

厚生年金はどのような人が加入するのでしょうか。最近では加入条件の変更に伴って、パート・アルバイトとして働いている人でも加入が必要な場合があります。

この記事では、厚生年金の改正点や、厚生年金に加入するメリットや確認しておきたいことも含めて詳しく解説していきます。

【ここをクリック】厚生年金のメリットを確認したい人はソナミラでFP相談してみよう

厚生年金は国民年金の上乗せ保障

厚生年金は、会社勤めをしている人などが加入する年金です。国民年金に上乗せして保障が受けられ、厚生年金保険料は事業主である会社と従業員が折半で負担します。初めに、日本の公的年金の仕組みや、厚生年金に加入する人を詳しく見ていきましょう。

公的年金の仕組み

日本の公的年金は、3階建てで構成されています。20歳になったらすべての人が加入する国民年金と、会社員・公務員などが加入する厚生年金、任意で加入できる「iDeCo(個人型確定拠出年金)」などです。

3つの年金のうち、厚生年金は2階部分に該当します。20歳以降の仕事や給料、ライフスタイルによって、加入する年金や支払う保険料が異なります。

厚生年金制度の詳細は、厚生労働省の公式なサイトや日本年金機構のウェブサイトでも確認できます。動画で制度の内容を分かりやすく解説しているページや、PDF版の資料をダウンロードできる箇所もあり、みなさまの理解を深めるのに最適です。

さらに国民年金と厚生年金の仕組みの違いを知りたい人はこちらも参考にしてください。

▶【関連記事】国民年金と厚生年金って何が違うの?年金制度の基本をおさらい

加入するのはどんな人?

厚生年金に加入するのは、厚生年金に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所で常時従業する70歳未満の人です。例えば、会社員や公務員として働いている人が当てはまります。

一方で、次のような人は厚生年金の対象外です。

- 日々雇い入れられる人

- 2か月以内の期間を定めて働く人

- 所在地が一定しない事業所で働く人

- 季節的業務(4か月以内)に従事する人

- 臨時的事業の事業所(6か月以内)に従事する人

ただし、上記のようにたとえ 短期の契約に当てはまる人であっても、一定期間を超えて雇用される場合は、厚生年金に加入する必要があります。この期間は働き方によって異なるので、事前に勤め先に厚生年金加入の有無について確認しておくと安心でしょう。

パート・アルバイトの加入条件

今後も厚生年金制度は見直しが必要とされています。政府は、被用者の支え手を増やすための制度改正を段階的に進めているのです。

少子高齢化が進む中で、年金制度の持続可能性が課題となっており、将来的な年金財政の安定化を図るためにも、パートやアルバイトなどの短時間労働者を対象に含める制度改革が進んでいくことになります。

その結果、これまで 社会保険の対象外だった多くの人が年金制度の恩恵を受けることができるようになり、老後の生活保障を強化することになります。一方で、企業や組織にとっては、強制適用に向けた対策や就業管理の見直しが求められるとも言えるでしょう。

したがって、今後はパート・アルバイトとして働いていても厚生年金への加入が必要な場合があります。加入条件である2つのパターンをみていきます。まず、以下の条件をどちらも満たす人です。

【パターンA】

- 勤務時間が一般社員の4分の3以上

- 1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上

〈例〉一般社員の週の所定労働時間が40時間、1か月の所定労働日数が20日の場合

週の所定労働時間が30時間以上、1か月の所定労働日数が15日以上の人が対象

上記に当てはまらない場合でも、以下の4つの項目すべてに当てはまる人は、厚生年金に加入する義務があります。

【パターンB】

- 勤め先の被保険者(短時間労働者を除く)数が101人以上

- 週所定の労働時間が20時間以上

- 雇用期間が2か月を超える見込みがある

- 学生ではない

法改正に伴い、今後も厚生年金の対象者は拡大する見込みです。直近の改正点も含めて解説していきます。

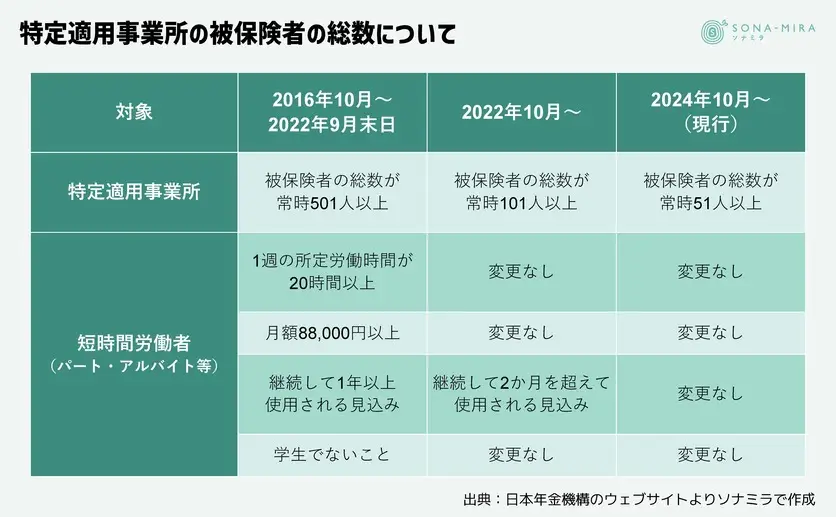

2022年10月の改正で対象者が拡大

2022年10月の改正により、厚生年金の対象者の範囲が拡大されました。今回の改正点は、勤め先の被保険者数と雇用期間です。

以前は被保険者数501人以上、雇用期間が1年以上の人が対象でしたが、改正後は被保険者数101人以上、雇用期間2か月超に引き下げられました。

そのため、被保険者数が101人以上の会社で働くパート・アルバイトのうち、先にあげたパターンBの4つの項目すべてに当てはまる人は、厚生年金に加入する必要があります。

2024年10月の改正でさらに拡大

2024年10月からは、従業員数が51人以上の会社で勤めている人も厚生年金の加入対象となりました。従業員数が101人以上から51人以上に引き下げられるため、より多くの人が加入する必要があります。パート・アルバイトとして働いている人は、あらかじめ自分の労働時間などを確認しておくと良いでしょう。

上記の一覧は日本年金機構のウェブサイトより引用しています。表と文中とで人数の表現方法が異なりますが、同義です。

2025年以降の改正

2025年の制度改正では、社会保険(厚生年金・健康保険)の適用をさらに拡大するため、「年収106万円の壁」と呼ばれる賃金要件の撤廃が計画されています。

- 撤廃の時期:2026年10月をめどに実施予定

- 目的:より多くの短時間労働者に老後の保障を提供するため

- 影響:厚生労働省の試算では新たに約200万人が厚生年金の加入対象となる見込み

なお、年収106万円の壁が撤廃されても、週20時間以上という労働時間の要件は残ります。また、企業規模要件(現在の従業員数51人以上)についても、段階的に引き下げていく方針です。

厚生労働省は、企業規模要件についても2025年から2035年までの間に段階的に緩和し、最終的には撤廃する方向で調整を進めています。具体的には4段階に分けて緩和し、2035年10月には企業規模に関わらず、条件を満たす労働者は厚生年金に加入することになる見込みです。

【ここをクリック】社会保険料の負担増で家計が心配になったらソナミラでFP相談してみよう

厚生年金に加入するメリット

今後加入対象者が拡大されていく厚生年金は、将来支給される年金額がふえていきます。これは国民年金だけでは得られない大きなメリットです。加入期間や標準報酬月額に応じて、年金額が計算され、生涯にわたって支給されます。また、障害や死亡時には障害年金や遺族年金などの手厚い保障が発生します。これらの内容を詳しく解説していきます。

将来受け取れる年金がふえる

1つ目は、将来的に受給できる年金がふえることです。

厚生年金に加入すると、1階部分の年金(基礎年金)に加えて、2階部分の年金(報酬比例部分)が上乗せされます。

それでは、2階部分が上乗せされると、将来受け取れる年金額がどのくらい変わるのでしょうか。年収が106万円の場合を見てみましょう。加入期間が1年であれば年額5,300円、10年なら年額53,300円、20年なら年額106,700円がふえる試算となります。厚生年金の加入期間が長ければ長いほど、受け取れる年金額も多くなることがわかります。

国民年金のみの場合(月額約6.9万円*)と比べて、パートでも20年くらい仕事をすれば、厚生年金は月額1万円近く上乗せさせることになり、将来的に月額8万円くらいの年金受給も見込まれるようになります。

*国民年金(基礎年金)の2025年4月分より月額69,308円となっています。

なお、厚生年金に加入すると、今まで配偶者の扶養に入っていた人も保険料を自分で負担することになります。厚生年金保険料の支払いは給与天引きで行われ、先述した通り厚生年金保険料の半分は事業主である会社が負担します。

手厚い保障が受けられる

2つ目は、さまざまな保障が手厚くなることです。

厚生年金には老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金も含まれます。以下は、厚生年金で給付される年金の種類です。

- 老齢厚生年金:原則として1月からの年度単位で支給開始

- 障害厚生年金:障害の程度に応じて等級判定が行われる

- 遺族厚生年金:配偶者や子が対象

例えば、厚生年金加入中に万が一障害がある状態になった場合は、障害厚生年金が受け取れます。障害基礎年金は障害等級が1級・2級に限られていますが、障害厚生年金は等級が3級であっても受け取れることが特徴です。

また、加入者本人に万が一のことがあった場合、要件を満たせば、遺族は遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金が受け取れます。給付が上乗せされることで残された家族がより多くの年金を受け取れるので、生計の維持に役立てられるでしょう。

さらに、勤め先の健康保険にも加入することになるため、病気やケガをした際の傷病手当金や、出産時の出産手当金も受け取れます。病気で仕事を休んでいる間や産休中に給与の3分の2が受け取れるので、仕事を休んでいる間の家計にもプラスの影響があります。

このように、将来受け取れる年金だけでなく加入中の保障も充実することが、厚生年金に加入するメリットだと言えます。

ローン審査で信用力が高まることもある

厚生年金に加入していることは、住宅ローンや各種ローン審査の際にも信用力の一つとして評価されるケースがあります。継続的な社会保険加入は、安定した職業に就いている証明にもなり、生活設計の幅を広げることにもつながります。保障だけでなく社会的信用を高める側面でも、厚生年金への加入には多くの利点があるといえるでしょう。

厚生年金へ加入する時の確認事項

厚生年金に加入するメリットがある一方で、確認しておきたいこともあります。詳しく確認していきましょう。

手取りの収入が減る

厚生年金保険料は賃金に応じて決定され、毎月の手取りに直接影響します。これまで配偶者の扶養に入っていた人が厚生年金に加入すると、 毎月の給与の手取り額が減ります。なぜなら、給与から税金や厚生年金保険料などの社会保険料が天引きされるからです。

そのため、今までと同じ水準の手取り収入を確保するためには、働く時間をふやす必要があります。

配偶者控除が受けられなくなる

配偶者控除や配偶者特別控除を受けている場合は、養われている 対象配偶者の年収によって控除が受けられなくなることに注意が必要です。

年収によってどのように変わるのか、詳しく確認していきましょう。配偶者控除は対象配偶者の年収が103万円を超えると受けられなくなります。また、配偶者特別控除は、年収が150万円を超えると控除額が減り、201万円を超えると完全に受けられなくなります。

その結果、パートやアルバイトで働いている人の税金や社会保険料の負担がふえるだけでなく、その夫または妻が納める税金もふえ、家計全体の金銭的負担が大きくなる可能性もあることは否めません。

厚生年金の加入にあたっては、あらかじめ夫婦で相談しておく必要があります。

加入時・脱退時に必要な手続きがある

加入時や脱退時には、「資格取得届」「資格喪失届」といった書類の提出が原則です。これらの届出は勤務先の担当者(または労務管理部門)が行うことが多いですが、本人からの申し出が必要となるケースもあります。加入中に障害手当金などの給付を受けるには、必要書類の準備や請求の内容を事前に確認しておくことが大切です。

厚生年金の加入条件と適用範囲

厚生年金の加入にあたっては、就業規則や雇用契約、人事制度など労務管理の観点からも確認が必要です。たとえば60歳以上の方や個人事業主のように厚生年金の適用対象とならないケースもあるため、自身が該当するかを確認しておきましょう。また、就業環境が変わった時点での申請や更新の手続きも重要であり、申出や申請書類の提出を忘れないようにしましょう。厚生労働省のガイドや公式サイト、ページでは各種制度の概要や計算方法、標準報酬の金額に関する参考情報がダウンロード可能です。加入条件の違いを比較し、通常のパターン以外の臨時的な勤務に対する適用範囲についても把握しておくことが望ましいでしょう。

加入義務があるかを確認しよう

厚生年金は、主に企業や株式会社などの法人に勤める正社員や一定の条件を満たしたパート・アルバイトが加入する公的年金制度です。対象者には労務や雇用形態にかかわらず、強制的に適用される場合があります。対象条件や支給額は、国が定める基準により運用されています。

加入の判断基準は、「1週間の所定労働時間」や「1か月の所定労働日数」がフルタイム勤務者のおおよそ4分の3以上であるかどうかなどが挙げられます。また、5人以上の事業所では、業種によりサービス業を含め対象拡大の流れがあり、2025年にはさらに適用範囲の拡大が予定されています。

更に保険加入の判定には、残業時間を含む実労働時間が重要な判断材料になります。例えば、所定労働時間が20時間を下回っていても、恒常的な残業により実労働時間が超える場合、加入対象になるケースもあります。

パート・アルバイトで働いている人は、自分の労働条件を確認し、厚生年金に加入義務があるかどうかをチェックしておきましょう。

なお、適用条件に入る事務所なのに加入していないという場合は、労働基準監督署や年金事務所への相談のほか、退職・転職も視野に入れることが必要です。年金の加入状況は、年に1度届く「ねんきん定期便」でも確認できます。

「ねんきん定期便」は毎年自宅に提出(送付)される書類であり、加入状況や将来の見込み受給額を確認する大切な資料です。

パート・アルバイトで働く人の、厚生年金への加入の有無は、本人だけでなく世帯全体に影響します。将来のライフプランも含めて夫婦で話し合い、じっくり検討する必要があるでしょう。また、加入の手続きについては、企業側が対応することが一般的ですが、不明点がある場合は事前に確認しておきましょう。

そして、老後資金準備についてご不安がある場合は、是非ソナミラのコンシェルジュに相談してみてください。

相談は何度でも無料です。オンラインであれば場所も選びません。是非一度、ソナミラのコンシェルジュに相談することをお勧めします。

【ここをクリック】将来のライフイベントに興味を持った人はソナミラでFP相談してみよう

↓LINE友だち登録はこちら↓

教育費シミュレーションや保険・資産運用に関する情報をLINEで発信中!

▼参考資料

加入する年金や支払う保険料について

出典:厚生労働省 いっしょに検証!公的年金~年金の仕組みと将来~

特定適用事業所の被保険者の総数について

出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」

年収106万円の場合に受け取れる年金額

出典:厚生労働省 社会保険適用ガイドブック(P.3)

2025年以降の改正

出典:厚生労働省 第20回社会保障審議会年金部会(議事録)

被用者保険の適用拡大

出典:被用者保険の適用拡大及び いわゆる「年収の壁」への対応について

厚生年金の保障

出典:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト

FP相談予約

FP相談予約