医療保険に複数加入するデメリットとメリットとは?検討時の質問と解説

医療保険を見直す方法には、現在の保険を解約して新しい保険に加入する方法と、現在の契約を残したまま新しい保険に加入する方法があります。医療保険は、条件を満たせば複数加入も可能です。

医療保険に複数加入するのがいいのか疑問を感じる方もいるでしょうが、医療保険の複数加入にはメリットとデメリットがあり、その答えは人によって異なります。

本記事では、医療保険に複数加入するメリットとデメリットについて解説します。複数加入を検討するときのポイントやよくある質問も紹介しますので、自分に合った保険を選べるよう、見直しのタイミングにあわせて確認しましょう。

【ここをクリック】医療保険について学びたいときはソナミラでFP相談してみよう

医療保険に複数加入するメリット・デメリット

医療保険に複数加入することには、収入やライフスタイルに応じた備えが可能となる一方で、月々の支出が圧迫されるリスクもあります。保険選びにおいて重要なのは「自分にとって必要な保障が何か」「公的な社会保障制度とのバランスをどう取るか」という視点です。

特に、子どものいる家庭では、学資保険など他の保障との合わせ方も考慮する必要があります。

また、貯蓄型保険といった将来の老後資金準備や相続を意識した保険との違いも理解しておきたいポイントです。例えば、貯蓄型保険の一つである終身保険は死亡保障が主な目的で、医療保障を補う役割はないため、役割ごとに別々に整理することが重要です。

医療保険に複数加入するメリット

複数の医療保険に加入する理由や主なメリットは次の通りです。

給付金の受取金額が増える

メリットの1つ目は、医療保険に複数加入することで、入院給付金や手術給付金などの受取金額が増えることです。

自動車保険や火災保険などの損害保険では原則、実際の損害額以上の保険金を受け取れず、複数契約していてもメリットは大きくありません。しかし、生命保険に複数加入した場合は、支払事由に該当すればすべての保険契約から給付金などを受け取れます。

また、医療保険に複数加入していると支給額も多くなるため、給付金額が実際にかかった医療費を上回るケースもあります。

いざというときに手厚い保障になる

メリットの2つ目は、医療保険に複数加入すると給付金の受取金額が増えるだけでなく保障範囲が広がり、いざというときの保障が手厚くなることです。

たとえば、特約のない医療保険に加入している方が先進医療特約を付加した別の保険に追加加入した場合を考えましょう。この状態で、所定の高度先進医療を受けると一時金が受け取れるようになります。

また、入院日数の短縮化により、医療保険の入院保障の対象は長期入院から短期入院にシフトしています。現在加入の医療保険が5日からの入院保障(1入院当たりの支給限度日数120日)である場合、日帰りの入院から保障のある医療保険(1入院当たりの支給限度日数60日)に追加加入することで、短期の入院から長期の入院まで幅広く対応できるようになります。

先進医療についてどんな治療の種類があるのかを知りたい方は、こちらの記事もチェックしてください。

▶【関連記事】先進医療の費用や治療種類をランキング!保険で備える必要性を検証!

加入した保険会社の特典が利用できる

メリットの3つ目は、付帯サービスや無料サービスと呼ばれる特典を、加入した保険商品それぞれから利用できることです。特典の内容は生命保険会社によって異なります。医療や介護、健康などに関する特典などがあり、無料のサービスもあれば有料のものまで、様々あります。

具体的には、病気や介護に関する不安や疑問について専門家に無料で相談できる特典や、専門医などからセカンドオピニオンが受けられるサービス、老人ホームを紹介してもらえるサービスなどがあります。

また、保険会社によっては、健康診断や人間ドックの受診料、フィットネスクラブの費用の割引サービスなど、健康の維持・増進に役立つ特典が準備されています。

保険会社の信用リスクに備えられる

メリットの4つ目は、保険会社の信用リスクに備えられることです。保険会社の信用リスクとは、保険会社の経営が不振に陥り債務の履行ができなくなることで、保険会社の破綻リスクと言い換えてもいいでしょう。複数の保険会社に加入すれば信用リスクも分散できます。

保険会社にとっての最大の責務は契約者に対し、加入時に約束した保険金や給付金などを支払うことです。保険会社が破綻して債務不履行になると、契約者や被保険者は予定していた保険金などが受け取れない可能性もあります。

生命保険会社すべてが加入する「生命保険契約者保護機構」が資金援助などをし、保険契約は一定程度が保護されますが、責任準備金が削減されたり予定利率が引き下げられたりするのが一般的です。

医療保険に複数加入するデメリット

複数の医療保険に加入することはメリットがある一方、さまざまなデメリットもあります。

主なデメリットを紹介します。

一般的に最も大きなデメリットは、保険料が高くなることです。加入した件数分の保険料が必要になるため、保険料の総額が高くなりがちです。また、複数の保険の保障内容が重複することもあります。必要以上の保障を受けようとして、保険料が無駄になる可能性もあります。

また、複数の保険契約を管理するのに時間や労力を要することも考えられます。複数の保険会社に対し、一括で給付金等請求の手続きはできません。保険加入の手続きや保険金の請求手続き、受取人の変更手続きなど、加入している保険会社それぞれに関して手続きが必要です。

たとえば、入院給付金の請求では、保険会社によって提出する診断書の種類や請求書類、申請手順などが異なり、手続きが煩雑になる可能性もあります。手続きがない場合でも、契約内容の把握や保険証券の保管が負担になることもあります。

医療保険を複数加入する際のポイント

複数の医療保険に加入する前に、自分や家族のライフプランを明確にし、それに沿った保障の「一覧」を作成すると整理しやすくなります。たとえば、「定期型」で保険料が安く抑えられるタイプをベースにしつつ、「終身型」や「高額医療に対応する商品」を上乗せする組み合わせも一案です。

収入に余裕がある方や、特定のリスクに強い不安を抱える方には、保険料が高い商品でも、特約が手厚く、保障範囲が広いプランがマッチするケースもあります。

一方、職業や年齢によっては、医療保険よりも他の保障(介護保険・個人年金保険・養老保険など)を優先するという選択肢も考えられます。

なお、現在、多くの保険会社や代理店では保険の「オンライン申込」や「シミュレーション」ができるサービスが整備されており、月々の保険料や保障内容の比較が簡単になっています。これらのツールを活用し、保険料が高くなりすぎないよう「設定基準」を見極める力も求められます。

複数加入する目的や必要性を整理する

必要な保障を正しく把握し、適切な保険を選択するのは簡単ではありませんが、複数の契約を組み合わせることで過不足なく保障を準備することが可能です。ただし何のために複数の保険に加入するのか、どんな保障が必要なのかを事前に整理してから、具体的なプランを検討することが重要です。

複数の保険に加入する目的、必要性が整理できれば、次の通り検討すべき事項が明確になります。

- 現在の契約は定期タイプで満期があるから一生涯の保障が欲しい→終身タイプの医療保険を検討

- がんや女性特有の病気、先進医療に備える保障を手厚くしたい→がん保険や女性保険を検討

- 治療期間が長い生活習慣病などの保障を手厚くしたい→三大疾病、八大疾病に対し保障する保険を検討

三大疾病とはがんと心疾患、脳血管疾患のことで、八大疾病は三大疾病に糖尿病や高血圧性疾患、肝疾患、腎疾患、すい疾患を加えた8つの病気です。要件に該当すれば一時金で支払われる三大疾病保険や八大疾病保険に加入するほか、医療保険で生活習慣病に対する特約を付加する方法もあります。

終身医療保険に興味がある人は、こちらの記事も参考になります。

▶【関連記事】終身医療保険は必要か?加入する判断基準やメリット、デメリット

複数加入するメリット・デメリットを比較する

2つ目のポイントは、複数加入するメリットとデメリットをきちんと比較して自分に適した保険を選択することです。

前述の通り、複数加入する主なメリットには、給付金の受取金額が増えることと保障範囲が広がることが挙げられます。一方、デメリットは、保険料が高くなることと必要以上の保障に加入して保険料が無駄になることなどです。

自分が必要とする保障を確保しながら、家計に支障がないように保険料を抑えることが大切です。保障内容を充実させることも重要ですが、保険料とのバランスに注意しましょう。

必要な保障を確保するために、保障期間や退院後の通院保障、1入院当たりの支払限度日数、通算の支払限度日数・回数、お金のかかる治療に対する入院給付金や手術給付金の上乗せなどをチェックしましょう。

医療保険の複数加入に関するメリットやデメリットについては、こちらの記事も参考になります。

▶【関連記事】医療保険に複数加入するメリットとデメリット|何件まで加入できる?

【ここをクリック】医療保険を複数加入するのは自分にとって合っている?悩みがあったらソナミラでFP相談してみよう

医療保険を複数持つときの“思わぬ盲点”とは?

医療保険を複数契約する際には、「保障が手厚くなる」「給付金がふえる」などの利点に目が行きがちですが、実は注意すべき“盲点”もいくつか存在します。たとえば、告知内容の違いや健康状態による審査の通過可否、契約手続きの手間といった点です。

そもそも医療保険は、契約時に「告知義務」がありますが、契約ごとに審査内容が異なるため、同じ病歴や既往症でも保険会社によっては加入不可になる場合もあります。

また、保険会社によっては「毎月の支払い方法」に制限があり、クレジットカード決済のみ対応しているケースや、振替日がバラバラで管理の手間が増えることもあります。日額や定められた給付限度も各社で異なるため、一覧表などを活用して比較することが大切です。

さらに、企業が団体保険として提供している医療保険などは、平均的な保障内容である一方で、個人で加入する保険よりも保障(補償)が限定的な場合もあります。会社を退職すると継続できないこともあるため、ライフプランニングに応じた個別加入も検討しましょう。

医療保険の複数加入時に抑えたい知識

医療保険に複数加入する前には、「どんな保険があるのか」「自分に合っているか」をよく確認することが大切です。保険会社のホームページや比較サイトには、保険内容をわかりやすくまとめた表(一覧)などがあります。まずはそうした情報を見比べて、保障内容や保険料の違いをチェックしましょう。

ただし、ネットにある情報の中には、個人のブログなど信頼性がはっきりしないものもあります。保険の専門家(ファイナンシャルプランナー)や保険会社が監修している記事かどうかを確認すると、安心して参考にできます。

また、複数の保険に申し込むときには「どの順番で加入するか」や「いつから保障が始まるのか」も重要です。たとえば、長期間働けないときの生活費の備えとして「就業不能保険」などと組み合わせる場合、保障内容が重なったり、逆に足りなかったりすることもあります。

不安なときは、保険会社や相談窓口に確認して、自分に必要な保障がきちんとカバーされているかを確かめるようにしましょう。

公式サイトや比較サイトの情報を活用する

医療保険を選ぶ際、多くの方がまず保険会社のホームページや比較サイトで情報収集しています。サイトには商品の詳細情報や特徴が記載、比較サイトでは人気のランキングが掲載されていることも多く、これらは各保険商品の違いを把握するのに大変便利です。

ただし、すべての保険商品が掲載されているわけではないため、あくまで参考として活用し、自分の状況に合ったものを検討することが重要です。

また、保険会社が運営する公式サイトでは、給付金の支払い条件や加入条件、保障対象などを詳しく確認できます。

医療保険の「正しい選び方」を理解する

医療保険の選び方は年齢や生活スタイル、既存の保険契約によって大きく異なります。特に65歳以降の加入者は、保険契約全般で保険料が高くなる傾向があるため、「今の契約を継続すべきか」「新たに加入するべきか」といった判断が難しくなります。万が一のリスクに備えて、自分に適した保障を受けられるように、現在の状況に基づいて対策を立てましょう。

また、保険のプロの説明が自分にとってわかりやすいものであるかも押さえておきたい視点です。「気軽に聞ける雰囲気か」なども実は大切なチェックポイントです。

保険契約の条件や手続きを把握しておく

医療保険に複数加入する場合、契約内容や適用条件が異なることもあるため、契約時に十分な注意と検討が必要です。給付金の支給条件や免責期間、支払い回数などが異なる医療保険同士を組み合わせることで、保障の「すき間」をカバーすることも可能です。

保険契約時には、保険証券や契約内容の確認といった手続きが必要です。

複数加入時の注意点

複数加入において見落とされがちなのが、「保障の重複」と「費用の負担」です。たとえば、同じ入院給付金が複数の契約に含まれていた場合、給付額は十分に受けられる一方で、病気やケガにならなければ保険料の支払いが無駄になることもあります。これは大きな損失であり、問題です。

そのため、契約前にはここまで説明してきたとおり「保障内容の比較」を行って、不要な保障がないかを確認することが大切です。

一部の保険会社では「保険料シミュレーション」の機能を提供しており、年齢や性別、支払い期間、保険金額などを入力することで、自分に合ったプランを表示してくれる仕組みがあります。検討時にはこうしたサービスを利用し、「自分にマッチした組み合わせ」を選ぶようにしましょう。

保険相談窓口の活用も視野に入れる

保険代理店等の「無料相談」や「キャンペーン」を利用すれば、費用をかけずにプロのアドバイスを受けられます。相談方法も、多くの場合オンライン・電話・店舗などから選択でき、忙しい方でもご都合に合わせて気軽に相談できるのが魅力です。

相談した人たちの感想は「お客さまの声」として掲載されているケースもあります。他者の事例を参考にすればより具体的な判断が可能になるでしょう。

医療保険の複数加入に関するQ&A

医療保険の複数加入に関するよくある質問をQ&A形式で解説します。社会保障制度を含めた基本的な内容ですが、医療保険を検討する際に必要な知識であるため確認しておきましょう。

Q1. 医療保険の複数加入に関連する規制はありますか?

医療保険の加入件数に、上限はありません。保険の支払事由が発生した場合、複数の医療保険それぞれから給付金などが支払われます。

同じ保障内容の保険でも複数加入は可能です。加入中の保険と基本的に同じ内容で給付金額だけを倍増させたい場合は、同じ内容の保険に追加加入するといった選択肢もあります。

Q2. 複数の医療保険に加入していても給付金を受け取れないケースはありますか?

それぞれの医療保険の支給要件に該当しない場合は、給付金は受け取れません。美容整形など支給要件に該当しない病気で入院や手術をするケースや、5日以上の入院が対象の医療保険で入院日数が4日以内のケースなどです。

また、次に該当する場合も給付金が受け取れないのが一般的です。

- 告知義務違反で契約解除をされた場合

- 故意または重大な過失によって保険金支払事由が発生した場合

- 犯罪行為によって保険金支払事由が発生した場合

- 無免許運転や飲酒運転などで生じた事故によって保険金支払事由が発生した場合

など

レーシックやICL手術が給付対象になるか確認したい人はこちらもご覧ください。

▶【関連記事】レーシックとICL手術は医療保険の給付対象になる?費用相場も解説

高齢者にとって医療保険は必要でしょうか?気になる方は次の記事も参考にしてください。

▶【関連記事】高齢者に医療保険はいらない?年代別の加入率や加入すべき方の特徴

Q3. 複数の保険に加入していても高額療養費制度は利用できますか?

高額療養費制度とは、1か月(1日から月末まで)に窓口で支払った医療費が、自己負担限度額(金額は所得によって異なる)を超えた場合、超過分が後日払い戻される制度のことです。

高額療養費の適用条件は、実際に支払った医療費と自己負担限度額によって決まるため、生命保険の給付の有無は関係ありません。つまり、複数の保険に加入していても、高額療養費制度は利用できます。

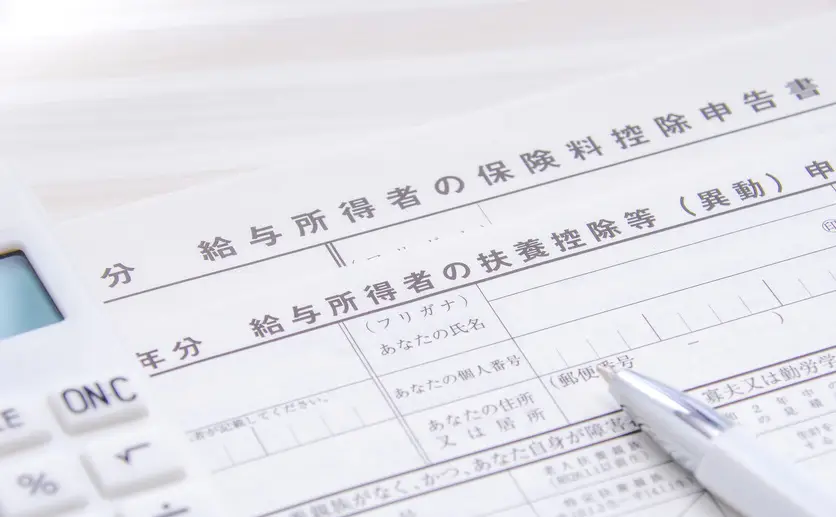

Q4. 生命保険料控除は複数の保険に加入していても適用されますか?

生命保険料控除は、複数の保険に加入していても適用されます。ただし、控除額には上限があり、保険料の合計金額が一定額を超えると控除額は頭打ちになります。

生命保険料控除額を計算するときの注意点は、加入年度によって計算方法が異なることです。平成23年12月31日以前に契約を結んだ保険契約を「旧契約」、平成24年1月1日以降の保険契約を「新契約」と呼び、控除額の計算方法が異なってきます。

生命保険料控除によって、所得税や住民税を計算するときの課税所得金額を減らせるため、会社員は年末調整、自営業の人などは確定申告で控除申告することで税額を抑えられます。

医療保険の保険料控除について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

▶【関連記事】医療保険は保険料控除の対象!確定申告でいくら戻る?控除の上限額は?

医療保険の複数加入は見直しの選択肢

医療保険に複数加入することは可能で、支払事由に該当すれば各保険契約から給付金などを受け取れます。医療保険に複数加入すると、給付金がふえたり保障範囲が広がったりするなどのメリットがある一方、保障内容が重複して無駄な保険料を支払う可能性があるといったデメリットもあります。

保障を見直すために現在の契約を解約するなどして、新しい医療保険に加入し必要な保障を用意する方法もあるので、複数加入は選択肢の1つであるということを覚えておくことが大切です。両方のメリット・デメリットを比較検討して自分に適した方法で保障を見直しましょう。

生命保険のことや相談先がよく分からないという方は、ソナミラの「無料相談」を利用してみましょう。ソナミラは複数の保険会社の商品を取り扱う保険代理店で、プロのコンシェルジュが一人ひとりに合ったプランを提案してくれる保険相談の窓口です。

また、保険商品の他にもお金やライフプランの相談ができます。

FPの有料マネー相談を検討している方も、まずはソナミラの「無料相談」を検討してみましょう。

希望に応じてオンラインでの相談や店舗での相談を選択できるので、気軽に相談できます。

【ここをクリック】気軽にプロのコンシェルジュに聞いてみよう!ソナミラでFP相談してみよう

■こちらの記事も読まれています

医療保険の見直しで節約につながる!入院日数の低下から考える見直しのタイミングとポイント

↓LINE友だち登録はこちら↓

教育費シミュレーションや保険・資産運用に関する情報をLINEで発信中!

FP相談予約

FP相談予約