民間介護保険の必要性とは?公的保険との違いやメリット・デメリットを解説

生命保険文化センターの「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、介護保険・介護特約に加入している世帯は20.1%と、他の保険と比べて加入率が低い状況です。約9割の世帯が加入している医療保険や約7割の世帯が加入しているがん保険と比べると、決して多いとはいえません。

一方で、インターネットやメディア等では2025年の介護問題が取り上げられ、介護に関する情報が増えています。将来への不安や介護保険への関心の高まりから、保険に加入すべきかを迷っている人もいるのではないでしょうか。

介護保険の必要性は人によって異なります。預貯金だけで介護費用を賄えるか心配な人や、公的介護保険の対象となりにくい65歳未満で介護が必要になった場合に備えたい人は、加入を検討しておいた方が良いでしょう。

この記事では、介護保険の必要性や加入するメリット・デメリットなどを詳しく解説します。介護保険を選ぶときのポイントも解説しますので、介護保険への加入を迷っている人はぜひご覧ください。

【ここをクリック】民間介護保険の必要性を感じた人はソナミラでFP相談してみよう

民間介護保険への加入は必須?

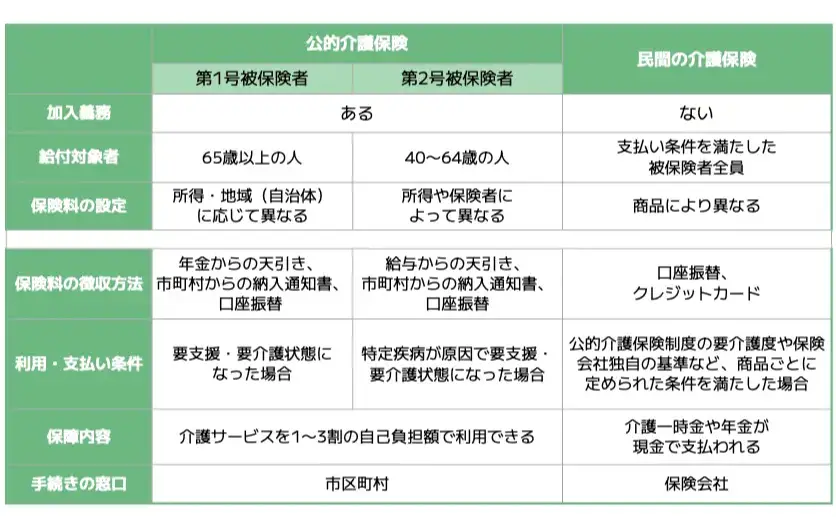

介護保険には公的介護保険と民間介護保険の2種類あります。40歳以上の人は、介護保険法で公的介護保険への加入が義務づけられています。一方、民間介護保険は任意加入なので、必要かどうかを検討したうえで加入しましょう。

公的介護保険制度の概要

公的介護保険制度とは、高齢者の介護を社会全体で支えるためにつくられた制度です。40歳以上の健康保険の加入者全員が被保険者となり、年齢や所得に応じた介護保険料を納める仕組みになっています。

公的介護保険制度の対象となる人は、65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳の第2号被保険者に分けられます。第1号被保険者は要介護や要支援状態と認定された場合に給付を受けることが可能です。一方、第2号被保険者は末期がんや関節リウマチなど、加齢に起因する16種類の特定疾病*を原因として要介護・要支援の認定を受けた場合に限定されます。

*16種類の特定疾病には、末期がんや関節リウマチ、脳血管疾患などが含まれます。

給付対象となった場合は、所得に応じて1~3割の自己負担で「在宅サービス」「地域密着型サービス」「施設サービス」などの介護サービスを受けられます。

【公的介護保険で受けられるサービスの内容(一例)】

● 在宅サービス

- 訪問介護

- 訪問入浴介護

- 訪問看護

- 訪問リハビリ

- 福祉用具貸与

● 地域密着型サービス

- 認知症対応型通所介護

- 小規模多機能型居宅介護

- 夜間対応型訪問介護

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 地域密着型通所介護

● 施設サービス

- 特別養護老人ホームへの入所

- 介護老人保健施設への入所

- 介護療養型医療施設への入所

- 介護医療院への入所

※ 認定を受けた要介護度によって、一部利用できないサービスもあります。また、上記以外のサービスを受けられる公的介護保険の仕組み自体は全国共通ですが、自治体によっては紙おむつの支給や配食サービスなど、独自のサービス(市町村特別給付)を受けられる場合もあります。

公的介護保険と民間介護保険の違い

民間介護保険は、生命保険会社が取り扱う任意加入の商品です。介護で生じる経済的な負担への備えとして加入するケースが一般的です。

公的介護保険と民間介護保険には、以下のような違いがあります。

民間介護保険は、各保険会社が提供する商品の中から、自分の希望するプランを選んで契約します。公的介護保険とは違い、保障内容や保険料などは商品によってさまざまです。

また、公的介護保険制度の場合、給付対象年齢については40歳以上と定められています。しかし、40歳未満であっても、がんやケガなどの突然の出来事からの要介護状態となることはあり得ます。民間介護保険ならこの点、40歳未満であっても、支払い条件を満たせば給付を受けられる商品もあります。この違いが人気の理由の一つといえるでしょう。更に現金給付である点などにも違いがあります。

介護にかかる費用の実態と内訳

介護には、予想以上に多くの出費が発生します。生命保険文化センターの調査によると、初期費用としては、住宅のバリアフリー化を目的とした改修工事や介護ベッド、車椅子などの福祉用具の購入があり、平均額は47万円とされています。これらの費用は、一度の支出ではあるものの、老後生活の環境を整えるうえで非常に重要な用途となります。

加えて、毎月継続的にかかる費用(生活費)も無視できません。介護サービスの自己負担、配食や訪問介護などの日常生活支援にかかる費用は、月額約9.0万円であり、介護が必要となる平均期間は約55.0か月(約4年6か月)とされています。初期費用に加え介護期間の費用を合計すると、単純計算で約542万円が必要になります。

介護に関する費用は、医療費や生活費とも関連して、支出が大きくなりがちです。大きな費用を預貯金だけでまかなうことが難しい場合、ライフプランの変更を余儀なくされるといった事態が起こりえます。このように考えると、介護リスクというのは、資金計画やリスクマネジメントとの関係性も高い、憂慮すべき項目といえるでしょう。

特に介護が長期化した場合には資金が不足するおそれがあります。万が一のリスクに備えるという意味でも、自己資金に加えて、保障を補う手段としての民間介護保険の活用は現実的かつ有効な選択肢です。老後に備えた資金計画を立てるうえで、介護費用をしっかりと想定に入れておくことは、人生100年時代における安心な生活設計に直結します。

民間介護保険への加入は必要?

介護にまつわる各種データを参考にしながら、民間介護保険の必要性について、考えてみましょう。

介護や支援が必要な人は年々増加傾向にある

要介護・要支援認定者の数は長期的に見ると着実に上昇しており、高齢化とともにさらなる増加が予想されます。

このように高齢化が進む日本においては、介護が必要な人は年々増加傾向とならざるを得ません。厚生労働省の「令和4年度 介護保険事業状況報告(年報)」によると、2022年度末時点での要介護(要支援)認定者数は約694万人です。 公的介護保険制度がスタートした2000年度の約256万人から、22年で約2.71倍に増加しています。

今まで以上に介護は身近になりつつあるので、介護に対する備えは万全にしておいた方が良いでしょう。

介護や支援が必要な人の割合

以下は年齢階級別に、要介護・要支援認定を受けた人の割合をまとめたものです。

- 40~64歳:0.03%

- 65~69歳:2.05%

- 70〜74歳:4.16%

- 75〜79歳:8.28%

- 80〜84歳:18.53%

- 85〜89歳:37.12%

- 90歳以上:64.70%

年齢を重ねるにつれて、 介護認定を受ける人の割合は増えていく傾向があり、90歳以上の約6割は要介護や要支援の認定を受けています(この年代でのリスクは特に高まります)。また、割合は小さいものの、介護保険に加入する前の40歳未満で要介護状態になる可能性もゼロではありません。

一方、要介護認定を受けている人の生活状況については、厚生労働省が実施する「国民生活基礎調査」から読み解くことができます。介護費用は介護を必要とする人やその配偶者の収入を充てているケースが多くなっています。要介護状態となる年齢では、公的年金しか収入がない世帯がほとんどですから、他に収入がない場合は、介護費用の負担で生活が苦しくなることが想像できます。

今後も平均寿命は延びると見込まれており、いずれ介護が必要になるリスクは高いと考えられます。当然、費用負担で悩む家庭も増えていくと想定されます。

民間介護保険への加入を検討した方が良いケース

若い世代でも、事故や疾病によって突然介護が必要になるケースもあるため、早期からの備えを検討しておくことが大切です。その場合は、保険料の支払能力や今後のライフプランを踏まえて、慎重に保険を選ぶようにしましょう。

とくに民間介護保険に加入する必要性が高い人の特徴は、以下の通りです。

- 身近に介護を頼める人がいない

- 収入や預貯金で自分や家族の介護費用を支払えるか不安

- 64歳までの間で介護が必要になった場合に備えたい

身近に介護を頼める人がいない場合や、家族に介護の負担をかけたくない人は、必然的に外部の介護サービスを利用することになるので、費用面での備えをしておく必要があるでしょう。

また、65歳未満で介護が必要になるケースもゼロではありません。40〜64歳は、特定疾病が原因で要介護・要支援認定を受けた場合を除けば、公的介護保険の対象外になります。40歳未満の場合は、そもそも公的介護保険の対象外です。

65歳未満で介護サービスを受ける場合、全額自己負担になれば経済的な負担が大きくなる恐れがあるので、民間介護保険への加入を検討しましょう。

介護費用の自己負担を抑える他の選択肢

介護に備える方法は、民間介護保険だけではありません。自己負担を抑えられる公的支援制度や自治体の独自サービスを上手に活用することでも、出費を軽減できる可能性があります。

たとえば、自治体によっては、紙おむつの支給、配食サービス、訪問介護の費用補助、通院送迎サービスなど、日常生活を支える手厚い支援が提供されていることがあります。これらの制度は、所得や要介護度に応じて適用条件が定められており、対象者には原則無料または低額で提供されるケースもあります。

また、地域包括支援センターでは、要支援1の段階から利用できる総合相談やケアプラン作成のサポートなどが受けられ、民間保険に加入しなくても一定の支援を受ける体制が整っています。とくに、家族や親族に頼める人がいない単身者にとっては、これらの支援が経済的・精神的な安心につながる重要なリソースとなるでしょう。

各制度を組み合わせて活用することは、将来的な支出の負担軽減に繋がるだけでなく、サービスの定期的な見直しや、よりよい介護生活への改善や変更につながります。民間保険と公的支援制度の「併用」も視野に入れながら、自分にとって最も適切なバランスを見つけることが重要です。保険選びや制度の比較・検討に悩んだ場合は、判断する材料を増やすために、金融のプロやファイナンシャルプランナーなど、専門家への相談がおすすめです。

【ここをクリック】公的介護保険の仕組みがわからない人はソナミラでFP相談してみよう

民間介護保険に加入するメリット・デメリット

ここまで解説してきたとおり、公的介護保険制度は基本的な支援を受けるうえでは重要な仕組みですが、全体的なサービス水準や対象範囲には限りがあります。とくに「どこまで保障されるのか」「どこから自己負担なのか」が分かりづらいと感じる人も多いようです。

そのような中で、民間介護保険は自分の生活設計や家族構成に合わせて保障内容を選べる点で、より柔軟な備えとなります。特約の活用によって将来の介護リスクを多面的にカバーできるのも魅力です。そして民間介護保険は、介護が必要になったときに発生するさまざまな費用に対して備えられるメリットがあります。一方で、すべての人が加入できるわけではない点や、給付が受けられない可能性があることも理解しておきましょう。

民間介護保険に加入するメリット

現金支給のため、状況に応じた使い方ができる

公的介護保険は一部の現金給付を除き、一定の自己負担額を支払うことで介護サービスを利用できる「現物給付」です。一方、民間介護保険は、一時金や年金などの形式で現金が給付されるため、介護生活で発生する費用をカバーできます。

また、給付金の請求も公的介護保険制度の要介護度と連動する、比較的わかりやすい仕組みになっており、必要なタイミングで現金を受け取ることが可能です。

たとえば、公的介護保険適用後の自己負担額の支払いや、介護が必要になって収入が少なくなった場合の補填、介護施設の入居費用などに幅広く活用できるでしょう。

ニーズに合わせて保障内容を選べる

給付内容が一律である公的介護保険に対して、民間介護保険では保険会社や商品によって保障内容が大きく異なります。軽度の介護状態から認知症による要介護状態まで、保障される範囲は保険商品によってさまざまです。民間介護保険には、異なる特色をもつ商品の中から、自分のニーズに合わせて保険を選べるというメリットがあります。

公的介護保険の適用外となるサービス費用の補填ができる

公的介護保険制度を利用して居宅サービスを受ける場合、以下のように介護度合いに応じて利用できるサービスの限度額が決まっています。

【要介護度と支給限度額の関係】

- 要支援1:50,320円

- 要支援2:105,310円

- 要介護1:167,650円

- 要介護2:197,050円

- 要介護3:270,480円

- 要介護4:309,380円

- 要介護5:362,170円

この限度額を超えてサービスを受ける場合は、全額を自己負担しなければなりません。

また、施設で介護サービスを受ける場合は、施設サービス費(自己負担額は1〜3割)のほかに居住費や食費、日常生活費などを支払う必要があります。

さらに、移動・送迎費用や見守りサービス、家事代行サービス、配食サービス、お泊まりのデイサービスなどは、基本的に公的介護保険制度の給付対象外となるため、全額自己負担が必要です。

つまり、手厚い介護サービスを受けたいと考える場合は、公的介護保険制度の枠内では賄いきれない費用も発生する可能性があるということです。民間介護保険に加入しておけば、現金で給付を受け取れるため、これらの費用をカバーしやすくなるでしょう。

民間介護保険に加入するデメリット

加入には健康状態や年齢などの条件を満たす必要がある

公的介護保険制度と違い、民間介護保険への加入にあたっては、健康状態の告知や診査など、所定の手続きが必要となる点にも注意が必要です。

健康状態によっては、保険会社での審査に通過できず加入できない場合もあります。介護が必要な状態になってからでは加入できないケースがほとんどですので、早めに検討しておきましょう。

給付条件に該当しない場合は受給できない

民間介護保険は、保険会社によって給付条件が異なります。たとえば「要介護3以上の認定を受けること」が給付条件であれば、要介護2の認定を受けていたとしても、給付金は支払われません。

つまり、公的介護保険と異なり、介護が必要な状態になっても必ず保障対象になるとは限らないということを意味します。商品によって給付条件は細かく異なるため、加入前に確認しておきましょう。

保険料の支払いが家計の負担となる場合もある

当然ではありますが、民間介護保険に加入する場合は、保険料の支払いが必要になります。公的介護保険の保険料に加えて支払うことになるため、とくに子育て中や年金生活中は家計への負担が重くなる可能性があるでしょう。

保険料が未納になると、契約が解除され、いざというときに保障を受けられなくなるリスクがあります。家計に無理のない保険料で加入することが大切です。

民間介護保険の保険料相場と年齢別の変化

民間介護保険の保険料は契約者の年齢、性別、契約内容(保障範囲、特約の有無)によって大きく異なります。たとえば、30代で加入する場合は月額1,000円台からスタート可能ですが、50代では月々5,000〜7,000円程度になる商品もあり、加入のタイミングによって支払い総額が大きく変わってきます。

特に終身保障タイプや認知症特約、保険料払込免除特約などを付けると、保険料は高額になる傾向があります。ただし、高くなった保険料が、保障の充実や安心感という「価値」にどう結びついているかを見極めることも大切です。

また、年齢だけでなく、健康状態が審査に影響を与える点にも注意が必要です。告知項目を満たせない場合は加入できなかったり、給付条件が制限されたりする場合もあります。

そのため、保険契約はできるだけ早い段階から検討を始めることが推奨されます。

加入のタイミングは、「保険料の軽減」「選択肢の豊富さ」「審査通過のしやすさ」など多くの面に影響を与えます。30〜40代のうちに申込みを済ませておくことで、保険料の負担を抑えつつ、必要な保障を確保することが可能です。

民間介護保険を選ぶときのポイント

同じ保険であっても、 申込みのタイミングによって、加入できる条件や保険料が変わる場合があります。これは保険を選ぶときに押さえておきたいポイントの一つです。更にここでは、自分に合った民間介護保険を選ぶために、チェックしておきたいポイントを解説します。

保険のタイプ

介護保険には「貯蓄タイプ」と「掛け捨てタイプ」の2種類があります。

貯蓄タイプの介護保険は、所定の介護状態になったときだけではなく、死亡・高度障害状態になったときには死亡保険金、解約時には解約返戻金が受け取れるタイプの保険です。要介護状態にならなかったとしても、万が一のことが起きた場合や、介護以外で大きなお金が必要になった場合にも備えられるメリットがあります。一方で、掛け捨て型と比べると、貯蓄部分があるため、保険料は割高になる傾向があります。

掛け捨てタイプの介護保険は、貯蓄型よりも割安な保険料で介護時に手厚く備えられる点がメリットです。ただし、商品ごとに決められている支払い条件を満たせなければ、給付金を受け取れず、保険料が掛け捨てになってしまう点は理解が必要です。

保険金の受け取り方

介護保険金の受け取り方には、年金タイプと一時金タイプの2種類があります。

年金タイプは、1年に1回もしくは毎月、年金形式で保険金を受け取れるタイプです。継続的に発生する介護サービスの自己負担額のような費用に備えられるメリットがあります。

一時金タイプは、支払い条件を満たした場合に、まとまった一時金が受け取れるタイプです。自宅のリフォーム費用や介護施設への入居費用など、まとまったお金が必要な場面で役立ちます。ただし、介護が長引いた場合には保険金が不足する可能性もある点に注意が必要です。

なお、介護保険には年金と一時金の両方を受け取れる「併用タイプ」もあります。

支払いの条件

介護保険の保険金支払い条件には、大きく以下の2種類があります。

- 公的介護保険連動タイプ

公的介護保険が定める要介護認定の基準に準じて保険金が受け取れる - 独自基準タイプ

保険会社が独自に定める基準(寝たきり状態が一定期間継続するなど)を満たせば保険金が受け取れるタイプ

公的介護保険連動タイプは、支払い基準が明確でわかりやすさがある反面、特定疾病に該当する場合にしか介護認定を受けられない第2号被保険者や、そもそも公的介護保険の対象外である40歳未満の人は、保険金を受け取れない可能性があります。

独自基準タイプであれば、第2号被保険者、40歳未満であっても保険金を受け取れるケースがあるでしょう。ただし、保険会社によっては条件が細かく設定されており、支払い条件が厳しくなっている場合もあります。

支払い基準によって、保険金の受け取りやすさや保険料は大きく変わる可能性があるため、加入前にしっかりチェックしておきましょう。

保障が受けられる期間

介護保険には、一定期間のみ保障される「定期タイプ」と、一生涯保障が続く「終身タイプ」があります。

定期タイプは、「80歳まで」「20年間」のように、保障期間があらかじめ決められている分、割安な保険料で保障を備えられる点がメリットです。しかし、保障期間を過ぎてから介護が必要になっても一切保障を受けられません。

前述したように、高齢になるほど、介護のリスクは高まります(特に主な収入源が年金である場合など)。定期タイプと比べると保険料の負担が増える傾向にありますが、保障が途中で途切れない終身タイプを選ぶことで、より高い安心感が得られるでしょう。

特約の有無

介護保険の中には特約を付加することで、要介護状態になった際に手厚く備えられる商品もあります。認知症特約や保険料払込免除特約などは、介護保険に付加できる特約の代表例です。

認知症特約とは、保険契約において認知機能の低下が一定の基準を満たしたときに保険金が支払われる保障です。発症の事由としてはアルツハイマー型や脳血管性認知症などがあり、軽度の段階でも給付対象となる商品もあります。主契約に含む形で追加されることが多く、将来に備える手段として注目されています。特に高齢期における認知症の有病率が高い女性にとって安心材料となります。

また、保険料払込免除特約は、要介護度などの条件を満たした場合に、保険料の払込みが不要となる機能をもった特約です。適用されると、保険料の負担はなくなりますが、保障は継続します。65歳以降、企業に勤めずに長く仕事をしていく場合は、認定されにくい労災の代わりとなり得るため、より実践的な選択と言えるでしょう。

実際にあった介護の体験談と民間介護保険の必要性

介護は誰にでも起こり得る問題であり、ある日突然始まることがあります。これは、東京都内で働く49歳の管理職ビジネスマンが体験した、父親の介護に直面した実例です。

ある朝、父親が散歩中に転倒し、頭部を打って救急搬送されました。検査の結果、かくれ脳梗塞が原因だったことが判明し、加えて軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment、認知症予備軍の状態)であることも発覚しました。高齢者の転倒は、介護が必要になる大きなきっかけとなります。

その日から、ビジネスマンとして多忙だった男性は、他社との折衝や対面会議などの業務をすべてキャンセルし、病院への同行やケアマネージャーとの面談、介護施設探しに追われる日々が始まりました。母親は足が悪く病院へ行けないため、息子がMRIの結果を聞きに行き、介護方針を決定する役割を担うことになったのです。

介護休暇の申請も試みましたが、提出資料が多く、すぐには認められず、有給休暇で対応するしかありませんでした。結果として、父は要介護2に認定されましたが、特別養護老人ホームには原則要介護3以上でないと入所できないと説明され、対象外となりました。

そのため、自身が住宅ローンを借りていたマンションを売却し、両親と同居せざるを得なくなりました。さらに、大学進学を控えた息子のために準備していた授業料の預貯金も、父の介護費用に充てることになり、息子には奨学金を利用してもらうことになったのです。

「老後のことはまだ先の話だと思っていましたが、親の介護は誰にでも突然起こる可能性があると痛感しました。もっと早くから民間介護保険などで準備しておくべきだったと、本当に反省しています」

このような実例は決して特別なものではありません。40〜50代の現役世代にとって、仕事や子どもの教育費、住宅ローン、生活費などと並行して、親の介護に備えるのは大きな負担です。だからこそ、必要な対策を事前に講じておくことが、安心で継続的な介護生活の実現に直結します。

介護費用の支払いが不安な人は必須

高齢化に伴い、介護が必要となる人の数は増加しています。 公的介護保険制度を利用すれば1〜3割の負担で介護サービスを利用できますが、ある程度の自己負担は必要です。公的介護保険制度だけではカバーしきれない費用もあるので、これらの費用を自己資金だけで捻出できるか不安な人は民間介護保険に加入しておくと良いでしょう。

ただし、民間介護保険は、保険会社や商品によって加入条件や保障内容が異なります。自分に合った介護保険を選びたい方は、ソナミラの「無料相談」をご活用ください。

ソナミラは、複数の保険会社の商品を取り扱う保険代理店です。コンシェルジュが豊富な商品からあなたにぴったりの介護保険を紹介し、提案します。希望に応じて店舗やオンラインでの相談も可能なため、まずはお気軽にご相談ください。

【ここをクリック】民間介護保険の商品が知りたい人はソナミラへ

↓LINE友だち登録はこちら↓

教育費シミュレーションや保険・資産運用に関する情報をLINEで発信中!

▼参考

介護保険等の加入率、介護にかかる費用

出典:生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」

要介護認定者数の数

出典:令和4年度 介護保険事業状況報告(年報)

要介護者がいる世帯の経済状況

出典:国民生活基礎調査 令和4年国民生活基礎調査 介護「介護を要する者のいる世帯数,介護を要する者の年齢階級・現在の要介護度の状況・介護費用の負担力(複数回答)別 」

FP相談予約

FP相談予約